Desde finales de septiembre, cuando el ejército ucraniano emprendió una exitosa contraofensiva para recuperar los territorios ocupados por el ruso, se han venido intensificando los llamamientos a negociaciones para poner fin a la guerra. Desafortunadamente, ni los países involucrados en el conflicto ni los países occidentales que apoyan a Ucrania están preparados para ello, por diferentes motivos: los rusos y ucranianos, porque creen que todavía pueden ganar la guerra; y los occidentales, por considerar que es Ucrania quien debe decidir cuándo sentarse a negociar, pero también por la falta de una idea común acerca de cómo debería concluir la contienda.

Tras la invasión del 24 de febrero, Rusia, a pesar de sus sonados fracasos en el campo de batalla, no ha renunciado a sus principales objetivos políticos: impedir la entrada de Ucrania en la OTAN y en la UE, convirtiéndola en un Estado fallido y controlable desde el Kremlin mediante gobiernos títeres. Para alcanzar estos objetivos la estrategia rusa ha ido oscilando entre lo que ambicionaba y lo que era posible. La «operación militar especial» que iba a conquistar Kiev y a derrocar el Gobierno de ZelenskI se convirtió en la guerra prolongada y supuso la «movilización general parcial» para defender los cuatro territorios anexionados a Rusia el pasado octubre (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón). El mantra del Kremlin reza que Rusia siempre ha estado a favor de las negociaciones de paz con Ucrania, pero Kiev rechaza esta posibilidad por presión de sus aliados occidentales, sobre todo de EEUU. Hay un método en la locura pacifista de Moscú: para presionar a Ucrania y a los países que la animan a sentarse a la mesa de negociaciones, Rusia no ha dejado de bombardear sistemáticamente las infraestructuras energéticas de aquella con el propósito de castigar la población civil, y libra, al mismo tiempo, una guerra psicológica mediante la amenaza de recurrir al uso del armamento nuclear. Moscú quiere negociar un acuerdo de paz, pero solo si se aceptan sus condiciones principales: conservar los territorios anexionados y recibir garantías de que Ucrania no entrará en la OTAN.

La retirada rusa de Jersón (pero no de su región, que es clave para la defensa de Crimea) ha sido consecuencia del avance del ejército ucraniano, pero responde asimismo a un cambio táctico que favorece los planes de Moscú, porque convierte al río Dnieper en una frontera natural difícilmente superable. Rusia ha perdido batallas importantes, ha sufrido importantes pérdidas humanas y materiales, pero se está atrincherando y fortaleciendo sus posiciones defensivas. No tiene prisa en sentarse a una mesa de negociaciones.

En la cumbre del G-20 en Bali, ZelenskI ha expuesto diez condiciones para iniciar las negociaciones de paz con Rusia, entre las que destaca la retirada completa de Rusia del territorio ucraniano, incluso de la Crimea anexionada en 2014. Mientras los objetivos políticos y estratégicos de unos y otros contendientes sean totalmente incompatibles y contrapuestos, como sucede en el momento actual, es obvio que resultará imposible abordar cualquier negociación de paz.

Occidente (EEUU y la UE agrupados en la Alianza Atlántica) tampoco está preparado para ello, porque, aunque afirma que no se va a negociar sobre Ucrania sin Ucrania, tiene lógicamente una idea de cómo debería acabar esta guerra, toda vez que Ucrania ya habría sido derrotada hace tiempo sin su decisivo apoyo. El problema es que esta idea no es común, aunque no falte cierto acuerdo en lo básico.

Este mínimo común denominador occidental parte de que la OTAN -una alianza militar para la defensa colectiva que, desde su nacimiento en 1949, ha defendido los valores políticos de las democracias liberales y condena la invasión rusa de Ucrania- debe animar a los países miembros a ayudar a Ucrania en el nivel bilateral, pero no a intervenir directamente en esta guerra. Es necesario mantenerse en esta posición por razones obvias (primero, para evitar una guerra entre la OTAN y Rusia), pero también por la insistencia del Kremlin en que la OTAN es la responsable principal de su criminal invasión. La Alianza Atlántica, a pesar de las críticas de que no hace lo suficiente por Ucrania, ha hecho lo que mejor sabe hacer: mostrar su fuerza para no tener que usarla, ejerciendo la disuasión mediante la amenaza de defender cada pulgada del territorio de los aliados, fortaleciendo así la seguridad y la confianza de los países miembros más vulnerables en el caso de un hipotético ataque ruso, y sobre todo, demostrando que su ampliación hacia el este le aportó beneficios muy directos: el de la capacidad de coordinar una respuesta prudente, como se ha visto en el caso del misil caído en Prezewodow (Polonia). Los Países Bálticos y Polonia han sostenido inmediatamente la tesis de un ataque ruso para ser desmentidos con no menor rapidez por el Pentágono y la OTAN, subrayando estos que los países del este de Europa no son objetivos militares de Rusia. Y sí, la OTAN ha creado un Grupo de Contacto para la defensa de Ucrania, para coordinar la ayuda entre los países aliados.

Ahora bien, las diferentes opiniones de los países miembros sobre Rusia no son una novedad, ni tampoco las distintas teorías acerca de cómo debería finalizar esta guerra. La ausencia de una estrategia común de Occidente ante Rusia tras la invasión de Georgia en 2008 y la anexión de Crimea en 2014, ausencia camuflada por la imposición de sanciones económicas, explica por qué fracasó la disuasión a Moscú antes de la invasión de Ucrania.

Desde el estallido de la guerra, Europa ha sostenido diferentes teorías sobre su posible final, pero en todas destaca una cuestión fundamental: ¿hasta qué punto debemos derrotar a Rusia? La respuesta a esta pregunta vendría dada por la geografía y la historia. Los Países Bálticos y Polonia lideran hoy la respuesta de los países con experiencias traumáticas en su relación con Rusia que consideran que la guerra no es solo responsabilidad de Vladimir Putin, sino de todos los rusos, por lo que aquella debería ser completamente derrotada, obligada a retirarse de Ucrania (incluida Crimea) y forzada a un cambio de régimen. Estos países pretenden que la guerra termine con la humillación total del invasor, olvidando que difícilmente se podrá derrotar a una potencia nuclear en estos términos. Francia y Alemania, por su parte, encabezan a los países que sostienen que el agresor no debe ganar ni Ucrania perder y que no se debe abrir la guerra a otros contendientes, pero contemplan la posibilidad de que Rusia conserve Crimea, por el miedo de que presionar demasiado a Moscú podría empujar al régimen de Putin al uso del armamento nuclear. Esta posición es la de «cambio de territorios por paz», que Ucrania rechaza rotundamente. Por su parte, la postura de EEUU ha ido evolucionando desde afirmar la prioridad de ayuda a la defensa de Ucrania mediante el abastecimiento de armas, instrucción militar y auxilio económico, a la de castigar la agresión y debilitar radicalmente a Rusia.

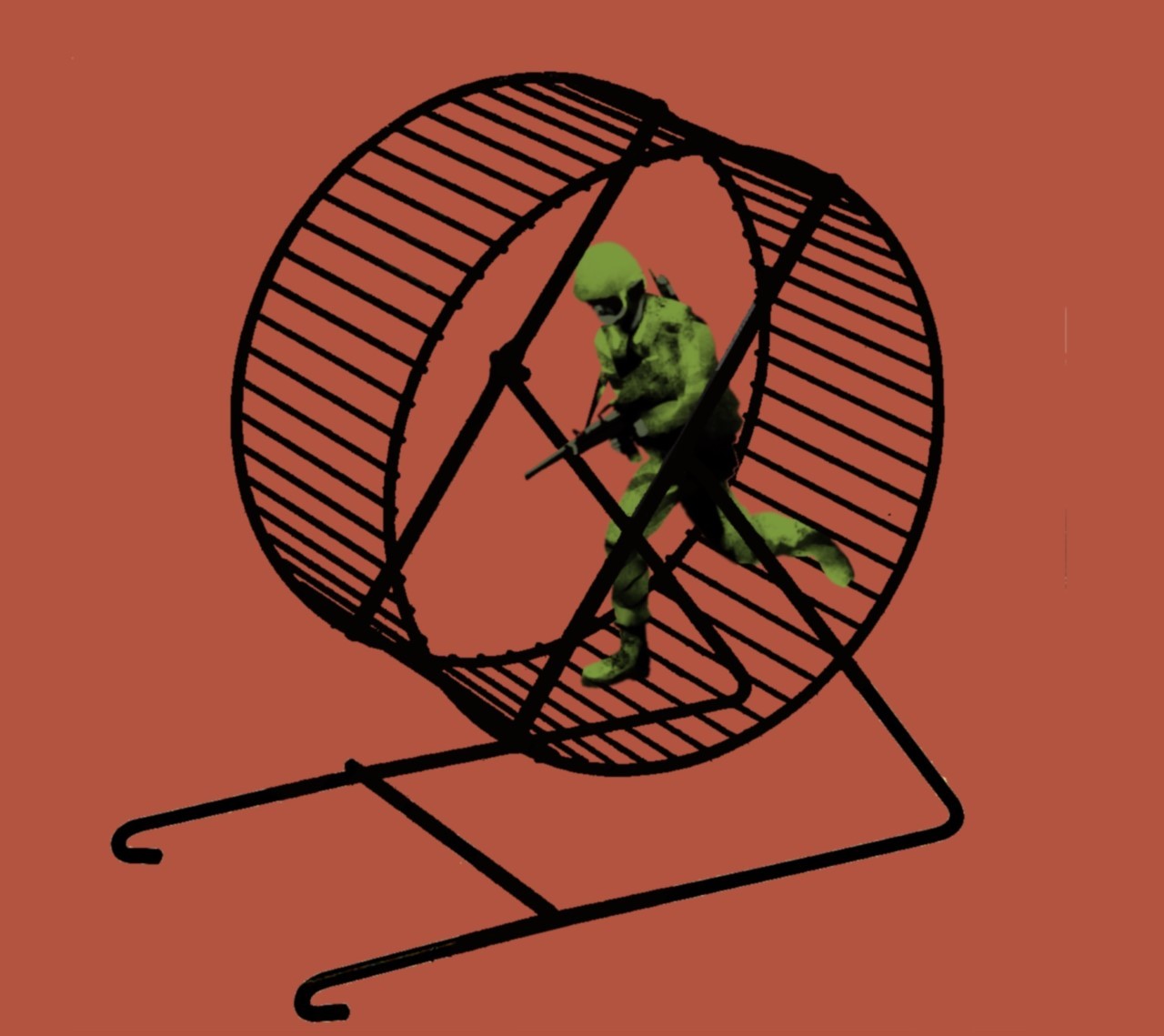

El rechazo de las negociaciones de paz por parte de ambos actores se sostiene en un presunto equilibrio de debilidades: Occidente y Ucrania esperan que el agotamiento de Rusia por las sanciones económicas y las pérdidas humanas y materiales en el campo de batalla le obliguen a retirarse del país vecino. Moscú sostiene que las diferentes visiones sobre el final de la guerra, la subida de los precios de energía y la inflación, así como una nueva mayoría republicana en el Congreso de EEUU, reacia a dar cheques en blanco a Ucrania, disminuirán la ayuda militar al país agredido. Sea cual fuere el final de la guerra, no llegará rápido. No antes de que EEUU lo avale, desde luego, pero tampoco pondrá fin al conflicto entre Rusia y Occidente, del cual la guerra de Ucrania solo es una pequeña aunque significativa manifestación.

Mira Milosevich es investigadora principal del Real Instituto Elcano y escritora

Conforme a los criterios de